【物理的モデルの見直し】

前回までの話では、弓を「硬い真っ直ぐな棒」と置き換えたモデルを想定して話を進めてきました。しかし、響きのあるフォルテを出すためには、もっと現実に近いモデルを考える必要があります。

図1(硬い棒のモデル)と図2(現実に近いモデル)を比較してみてください

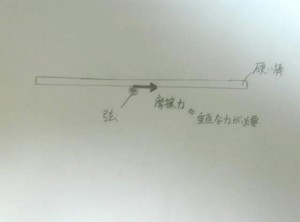

図1 硬い棒のモデル

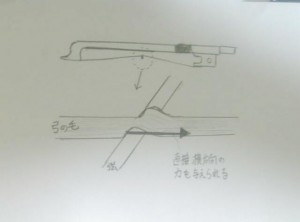

図2 現実に近いモデル

図1のモデルでは、弦を横方向に振動させるためには摩擦力に頼るしかありません。しかし摩擦力を強くするためには、(せっかく生み出した横方向の振動を抑制してしまう)垂直方向の力をかけなければならないのです。

一方、図2のモデルでは弓の毛が横からの力を直接与えられるような位置関係にあります。このような位置関係を利用すると、垂直方向の圧力に頼らず横方向に弦を振動させることが可能になります。

垂直方向の圧力では弦の振動を邪魔して音が潰れるという副作用がありましたが、水平方向へ直接与える力であればそのような副作用はありません。響きのあるフォルテを出すためにはこのような「水平方向の圧力」で音を出すことが求められるのです。

【なぜ豊かな音を出せるのか?】

もちろん図2のモデルでもフォルテを弾く時には垂直方向の圧力が必要なのですが、理想的な弾き方をすれば潰れていない豊かな音で弾くことができます。なぜ垂直方向の圧力をかけていても音が潰れないのでしょうか?

図1のモデルと異なるのは、弓の毛のたわみやスティックの弾性が力を吸収してくれる点にあります。基本的には「弦の張力>弓の毛の張力」であるため、圧力をかけても弦は下方向へは押しつけられず、その代わりとして弓の毛がスティックの方に近づいていきます。(図2の上図のようなイメージ)

図1のモデルでは圧力をかければかけるほど弦が押しつけられるため、弦の水平方向の振動を阻害する要因になっていました。一方、図2のモデルでは「一定の圧力までは」弓がたわんでくれることにより弦の振動を阻害せずに済むのです。

しかし弓が助けてくれるのにも限界があります。弓のたわみで吸収し切れなかった力は弦を下方向に押し下げる方向に逃げていくことになり、水平方向の振動を阻害する要因となってしまいます。

従って、響きのあるフォルテを出すためには「適度な圧力」を見極める必要があります。

「適度な圧力」を意識せずにやみくもに圧力をかけているだけでは、響きのある“安定した”フォルテは生み出せません。

次ページでは「適度な圧力のかけ方」について、もう少し掘り下げていきたいと思います。